requestId:68940ebcaa19d7.70923132.

原題目:爬坡過坎取扶貧“真經” 三位扶貧干部的“追夢人生”

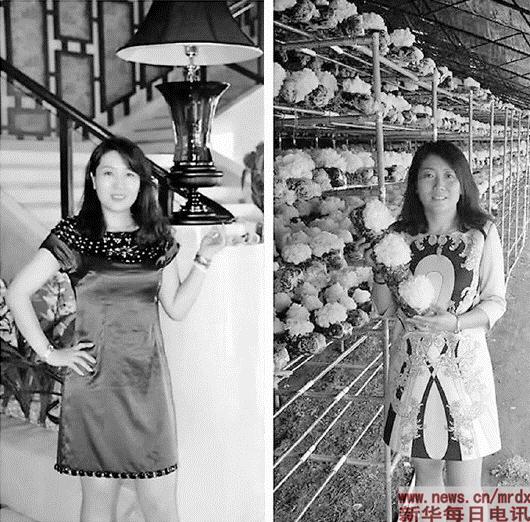

▲江英弟駐村前和駐村后的對照照片。

▲呂文忠在幫村里的白叟干農活。

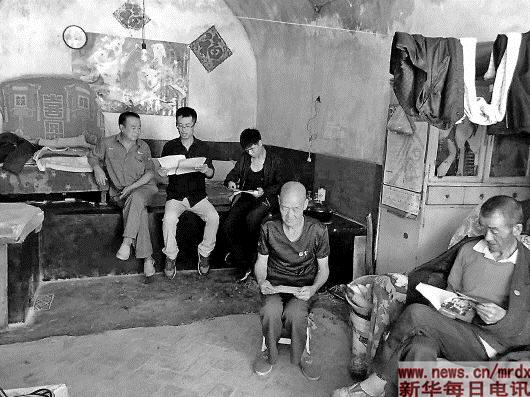

▲張俊強(左二)在貧苦戶家中清楚情形。

“專心做好每家的大事,每家就會專心做好村里的年夜事。”

“第一書記要有一身俠氣,能給村平易近辦成事,為村平易近撐腰,就能博得信賴。”

貧苦村年夜多是留守白叟。代溝是年青第一書記們扶貧路上最年夜的妨礙。可他們暫別城中小家,融進鄉村大師,圓各自的“扶貧夢”。在這條路上,他們爬坡過坎,品嘗到別樣的苦辣酸甜,卻取到了率領群眾脫貧的“真經”,帶走了那一縷心牽一方水土的鄉愁

“風吹開夏花,風吹落秋葉,追夢的人啊,走得那么遠。”這是電視劇《馬朝陽下鄉記》主題曲中的歌詞,描述的是機關干部馬朝陽的駐村經過的事況。

實際中,也有如許一群第一書記,暫別城中小家,融進鄉村大師,往幫群眾圓“脫貧夢”。在這條路上,他們爬坡過坎,品嘗到別樣的苦辣酸甜,甚至轉變了容顏,只為取到率領群眾脫包養 貧的“真經”。

不久前,記者深刻山西省多包養網 個貧苦縣采訪,記載了3位第一書記駐村扶貧的“追夢人生包養網 ”。

700多個晝夜轉變了“容顏”

見到江英弟時,她的神色有些憔悴,頭發也略顯混亂。兩年的駐村時間,在她身上包養網 留下了清楚的印記:白淨的皮膚曬得漆黑粗拙,艷麗的妝容換成了素面朝天,頭上也添了不少白發。

每次碰著熟人,那種受驚的訊問語氣都讓江英弟有點為難,但她從未后悔包養 。采訪中,她“我們村這”“我們村那”講個不斷,吐露出一種驕傲感。

“我扶貧的阿誰村固然不年夜,倒是我這么多年來最年夜的舞臺,我經由過程本身的盡力往轉變他人的生涯,有一種從未有過的愉悅。”江英弟說。

江英弟是山西省人社廳派駐到五臺縣東雷村的第一書記,她自小在城里長年夜,沒吃過苦,沒下過村。2015年8月,迎著一路怒放的夏花,她離開東雷村駐村扶貧。最後,誰也不看好她能保持上去。

“剛來時,她化著妝,涂著紅包養網 指甲,細皮嫩肉,一看就是個城里的嬌娃子。”至今,東雷村村平易近白書榮仍明白地記得江英弟第一天進村時的樣子。

女人化裝在城里稀松平凡,但在鄉村,人們卻看不慣,況且仍是個女駐村干部。臉上抹成如許,能扶得了貧?這種“嬌滴滴”的印象,成了包養網 江英弟駐村的第一道妨礙。盡管她很想疾速融進村落,但出于猜忌,村平易近們都不愿和她多包養 交通。

那段時光,江英弟覺得很受挫,白日常常一小我在村莊里轉悠。到了早晨,一小我住在鄉間的膽怯又克制不住地從心底冒出來。“頭3個月最難熬的就是早晨,一關燈處處黝黑一片,聽到一點響聲都嚇得不可,最基礎睡不著覺。”

睡不著覺,江英弟就開端寫下鄉記,一遍遍看電視劇《馬朝陽下鄉記》。看主人公如何挨罵、碰壁,看他如何化解各類牴觸。

伸手不打笑容人。江英弟決議學馬朝陽,自動到村平易近家里串門。

江英弟認識到,本身的打扮和鄉村周遭的狀況水乳交融,于是她擦失落了口紅、指甲油,不再化裝,改穿最通俗的包養 衣服,讓本身看起來像村里人。每次串門,她都不白手,也不買貴的工具。花錢雖少,翻開的倒是人心。

東雷村有位得沉痾的白叟一向臥床不起,日常平凡很少有人關懷他。有一次,江英弟給白叟帶往一份小小的禮品,讓他感謝不已。這讓她感慨很深。

“有一次,我從屋里走出來,一回頭,看到他從床上爬起來,透過窗戶,費勁地朝我作揖,我那時眼眶一下就紅了。”“老蒼生在乎的實在不是那點工具,而是你對他們的那份心、那份情。”

包養 在東雷村的第一年,江英弟做了良多如許的大事。

正月十五,她用1000支燭炬擺成一個“福”字,和村平易近們一路過元宵節。在村委會的院子里,她修了兩面墻。一面“愛心墻”,用來掛捐獻來的2000多套舊衣服,便利村平易近們在無人時認領;一面“金榜落款墻”,下面公布孩子考上年夜學的家庭,用召募的教導基金給家長發600元獎金,鼓勵村平易近器重教導。

“專心做好每家的大事,每家就會專心做好村里的年夜事。”江英弟說,恰是憑仗這種“專心”,讓她在東雷村博得了號令力,扶貧任務越干越順。

曩昔,東雷村也扶貧。但村干部拿回杏樹苗、核桃苗,貧苦戶不單不種,還直接當柴給燒了。而本年,江英弟組織村平易近引進白水杏,有的貧苦戶就算借錢也愿意隨著種。守舊盤算,每畝白水杏盛果期可產5000斤,支出上萬元,一旦年和湯的苦味。夜面積推行,可帶動村平易近穩固脫貧。

天天設法子搞財產、賣特產、給村平易近跑醫保報銷、爭奪攙扶……第一書記的任務有時瑣碎得讓人目不暇接,就算有三頭六臂,也會忙得暈頭轉向。這些點點滴滴,江英弟都寫在了她的下鄉記中。

翻看她寫的200多篇下鄉記,里面有持續任務8小時后疲乏不勝的落寞,有被村平易近曲解后含垢忍辱的淚水,有與婦女們跳廣場舞后肆意暢懷的年夜笑。字里行間,五味雜陳,卻收獲滿滿。

700多個晝夜的辛勞,換來東雷村一半貧苦戶脫貧。褪往一身紅裝,江英弟黑了,土了,站在村平易近中包養網 心不再顯眼。但她卻更溫和,更自在了。偶然,有感到她眼熟的鄰村白叟會問她:“你是誰家媳婦?”江英弟每次都笑著答覆:“我是東雷村的媳婦。”

“女干部該若何駐村?”對于這個題目,江英弟說,她沒當真思慮過。但經過的事況告知她,必定要有個村里人的樣子,學會串包養 門,把每家的大事當成年夜事,從情感上融進村平易近,如許任務就好干了。

一任不“過癮”再來一任

玄月的年夜同市天鎮縣,空氣中透著厚厚的涼意。風一吹,金黃色的秋葉紛紜落下。日頭已偏西,但葛家屯村第一書記呂文忠仍在帶著村平易近們年夜打掃,偶然呼喊一嗓子,聲響傳得很遠。

這個漆黑精瘦的小個子,有著與本身身體不相當的年夜嗓門,兩眼中透著一股韌勁。

“搞干凈點,臟兮兮的,我們的餃子、帽子,誰敢買。”呂文忠一張口,在他身邊的村平易近郝玉嬋頓時埋怨:“呂書記,你調門低一點,耳朵都震聾了。”隨即,人群中傳來一陣開朗的笑聲。

與江英弟分歧,從軍隊改行到山西忻州高速公路無限義務公司的呂文忠選擇了蟬聯。曩昔兩年,葛家屯村變了,192戶貧苦戶中有161戶脫了貧。但呂文忠感到不敷,他想帶著葛家屯整村脫貧。

從鄉村走出來,現在再回到鄉村,呂文忠感到既熟習又生疏。熟習的是,南方鄉村年夜多非常類似,一切都看起來那包養網 么親熱。生疏的是,這里的村平易近畢竟不是記憶中的鄰居鄰里。

這種濃重的鄉村情結,源自于他特別的兒時經過的事況。

呂文忠自小發展在甘肅的年夜山深處。兩歲時,由於貧窮,他被母親擯棄。16歲時,異樣由於貧窮,他拿著養母讓他到鎮上買油渣喂豬的10元錢離家出走。一路上,他在甘肅要過飯,在寧夏刷過盤子,在新疆摘過棉花,在內蒙古放過羊。直到19歲時,他才揣著掙的2600元錢回家交給養母,然后決然往從戎。

“在外3年,我受盡了貧窮的辱沒,我站在家門口的山頂上喊,呂文忠你必定要跳出這座年夜山,從戎是我獨一的前途。”

盡管從軍隊改行后,呂文忠留在了山西。但多年來,那些已經歷過的貧窮一向在貳心里揮之不往。他仇恨貧苦,更同情麻煩。所以,2015年傳聞單元要遴派第一書記駐村扶貧時,呂文忠第一個報名餐與加入,被派到葛家屯村。

葛家屯村位于天鎮縣西南角,人多地少,是著名的牴觸凸起村。全村生齒940戶2829人,今朝貧苦戶還剩31戶67人包養網 。

第一書記見村平易近,要帶點“會晤禮”。進村前,單元給呂文忠預備了一車“扶貧糧”。盡管呂文忠有思惟預備,但進村第一天,村平易近們仍是迎頭給了他一個“上馬威”:誰也不聽號召,一哄而包養網上爭糧。

兩年來,那一幕一向深深印在呂文忠的腦海中。這是他扶貧的動力,也是他蟬聯的緣由。他說,不克不及怪村平易近們,都是窮怕了。

村莊越年夜,往往牴觸越多,駐村扶貧起步也越難。爭糧,呂文忠不怕,無非是發糧方法分歧。真正讓他犯難的是,當他一小我背著包進戶訪問時,貧苦戶都不敢說真話。

“我問他們,傳聞村里來了個第一書記,你們了解嗎?他們都說了解,給我們辦的事可多了。我只能說,我就是新來的第一書記,第一天上門,咋給你們處事啊。”

村平易近們不敢說真話,是由於被欺侮怕了。葛家屯村曩昔有水霸,村平易近們吃水都要花錢買,水價說漲就漲,誰不服,就得享樂頭。呂文忠了解后怒氣沖沖,和駐村扶貧任務隊、新任村支書一路,硬生生把水井從水霸手里“搶”了回來,讓村平易近不花錢吃上了水。

在鄉村,能給村平易近辦成事,為村平易近撐腰,就能博得信賴。但要辦成包養網 事,有時也得學會斗智斗勇。這一點,葛家屯村平易近王艷弟打心底里信服呂文忠,感到他“個子雖小,但有膽氣,賊”包養網 。

貧苦村漢子娶媳婦包養 不不難,年夜多怕妻子,鄉村出來的呂文忠深知這一點。他幹事從不跟村平易近硬來,而是“群眾的牴觸,還得讓群眾本身來處理”。

進村第一天,呂文忠就留心到一個細節。村里的女人年夜都愛好包養 跳廣場舞,但一不專門包養 研究,二沒場地裝備,基礎上是瞎跳。呂文忠先給村里修了廣場,然后組織婦女們成立了天鎮縣第一家鄉村男子鑼鼓隊“誰知道呢?總之,我不同意所有人都為這樁婚事背鍋。”,請求1萬元錢給她們購置了服裝裝備,請專門研究教員教她們舞蹈,組織她們外出扮演,掙了7萬多元錢。

能文娛,能賺大錢。搞活一個小小的廣場舞,一會兒讓婦女們站到了呂文忠一邊,都愿聽他講話。

往年,葛家屯村修路,要占地。可地里玉米長勢正旺,村平易近們擋著不讓修。呂文忠只好找鑼鼓隊的婦女們,“請年夜嬸年夜姐們幫個忙”。成果第二天5點鐘,一幫婦女們揮動著鐮刀到田里,二話不說,把玉米直接給砍了,誰家漢子也不敢吭氣,路順遂包養 開工建成。

路通了,心齊了。呂文忠連成一氣,組織婦女成立了手工餃子一起配合社,村里還引進了一家帽子加工場。眼下,呂文忠正在幫葛家屯村把手工餃子打進山西56包養網 個高速辦事區,一旦勝利,天天可發賣近3000斤水餃,供給50多個失業職位。而帽子加工場也已吸納22名貧苦生齒失業,每人每月支出2000元錢。

“駐村干部若何在牴觸凸起村翻開局勢?”呂文忠的經歷是,第一書記要有一身俠氣,給村平易近撐腰,許諾的事必定要兌現,善做婦女任務,如許就能在村里站穩腳跟。

微店扶貧填平心中“代溝”

在一條上坡的土路上,一個消瘦的男人臉朝前,弓著身子走著,肩上挑著一挑水,一個白叟在後面領路。

這是一張照片定格的剎時。畫面中的男人叫張俊強,是呂梁市文水縣安監包養網 局派到興縣康寧鎮趙家溝村的第一書記。這個年青人身高1米78,體重只要59公斤。一挑水60斤,對他并不輕松。但村里白叟吃水挑不動,他只能硬撐。

1982年誕生的張俊強是個典範的80后,即使發展在鄉村,也沒干過幾多重活。

他們這代人是“在internet中長年夜的第一代”,曾被貼上浮夸、率性、嬌慣,甚至是“悵惘的一代”等各類標簽。這意味著,張俊強駐村扶貧面對的挑釁更年夜。

貧苦村年夜多是留守白叟,60歲在村里算是年青“后生”。面臨一群父親輩、爺爺輩的白叟,代溝是張俊強最年夜的妨礙。“這種代溝不是年紀上的,而是心思上的。”張俊強說,彼此眼界分歧,不雅念欠亨,想要設法分歧難上加難。

但當歲月沉淀、洗盡鉛華,這個80后在扶貧路上卻一點都不嬌氣、悵惘。

趙家溝村坐落在一個很深的谷底,蔥鬱包養 的樹木將村落遮得結結實實。全村119戶344人,此刻走得只剩下29戶貧苦戶76人。

第一天進村,張俊強站在公路邊往下看了又看,怎么也找不見村落的影子。緣坡而下,破舊的窯洞、荒漠的街道隨之映進視線。張俊強感到像是“一會兒回到了上世紀80年包養 月”。他發明,貧苦戶并沒有把收獲的食糧賣失落,而是都堆在窯洞里。一問才包養網 了解,不是不想賣,而是賣不出往。

擔水種地不外包養網 行,張俊強卻熟習收集。他第一件事就是在手機上開微店,幫村平易近們賣小米。手機里賣小米,白叟們不懂,感到這個后生“說實話”。可沒想到,張俊強的微店經由過程伴侶圈轉發,良多素昧生平的人紛紜參加出去,不竭有人給他德律風、發紅包,有時三更兩點還有人要買小米。

最後,張俊強只是打算賣1000斤小米,成果幾地利間就預售出往20000斤。“預售時儘管接單收錢,到發貨時才感觸感染到了艱苦和壓力,往村里收谷子,聯絡接觸運輸車和加工場,定做包裝,一件件打包發貨,那段時光真是忙得暈頭轉向。”張俊強說。

經由過程手機微店,貧苦戶張補上賣出了600斤小米,每斤4元錢,一下就支出2400元錢。這讓他轉變了對張俊強的見解,感到“仍是年青人見的世面多”。往年,張俊強一共給村平易近們賣了4萬斤小米,2萬斤谷子,他一錢不受,有時還得本身貼錢。

在鄉村,磨坊是必須品。谷子脫了皮才是小米,玉米磨碎包養 了才幹做飯、當飼料。這不只影響人們的一日三餐,也制約著生孩子。但曩昔,趙家溝村平易近得跑15里路,到此外村往加工食糧。此刻白叟們跑不動了,再也翻不外一道道山梁。谷子就不再脫皮,一斤賣2元錢也沒人收,豬垂垂也沒法養了。

張俊強揣摩著,必定要把食糧加任務坊建起來。給村里開的微店曾經有穩固的銷量,假如能有個加任務坊,村平易近們就能隨便加工食糧和飼料,不單能擴展小米蒔植面積,每戶貧苦戶還能養幾頭豬,一包養 年增添不少支出。

本年,他包養四處爭奪資金,終于購齊了機械裝備,在村里成立了食糧加工一起配合社。全村蒔植了100畝不施肥不打農藥的谷子,用石磨加工,注冊了本身的brand。張俊強還與一家年夜先生創業平臺告竣年發賣100萬元的協定,他們擔任謀劃和發賣,趙家溝村擔任加工和包裝,依托電商扶貧。

每周,張俊強都要到村里往轉一轉。剛進村時逢人就喊“年夜爺”,此刻釀成了直呼“老張”“老劉”。他說,稱號變了,與白叟們之間代溝也垂包養 垂填平了。

再過幾個月,張俊強的第二個孩子就將誕生。幾天前,他抽暇回抵家中,第一次陪老婆做了產檢。他說,本身期盼著baby早日誕生,也盼著趙包養 家溝村早日脫貧。

TC:taiwansugar293

發佈留言